どうも『生産性アップ研究所 ”チテキテクト・ラボ”』の240人目の所長です。

以前の記事で、私はScrapboxというメモツールをかなり推していました。リンクで思考が繋がっていく感覚、過去のメモと思いがけず再会するセレンディピティ…いやはや、素晴らしいツールです。

…しかし!! 便利に使っていると当然ながらメモの量はどんどん増えていきます。そうなるといくらScrapboxが繋がりを見つけやすいとはいえ「あれ、あの情報どこにあったかな?」と自分で能動的に情報を「探しに行く」手間はどうしても発生します。

この「探す時間」は新たな発見に繋がる「生産的な時間」という側面もあるとは思うんです。でも「この探してる時間、もっと短縮できたら、他のことに時間を使えるのにな…」と、もったいないなと感じることも正直増えてきました。

そこで今回の研究所のテーマは、「Scrapboxの良さを活かしつつ、NotebookLMを組み合わせてもっと効率的に、そして深く情報を活用できるワークフローは作れないか?」という実験です。

この考え方実はYouTubeチャンネル「読み書きパソコン」さんで紹介されていた方法にかなり影響を受けています!

単に「AIに全部お任せ!」ではなく、それぞれのツールの得意なことを活かして連携させることでより質の高い知的生産ができるんじゃないか? そんな仮説のもと現在私が考えている新しいメモ・情報整理のワークフローについて、今回は語っていきたいと思います。

提案!「AIとの対話」を取り入れた新ワークフロー

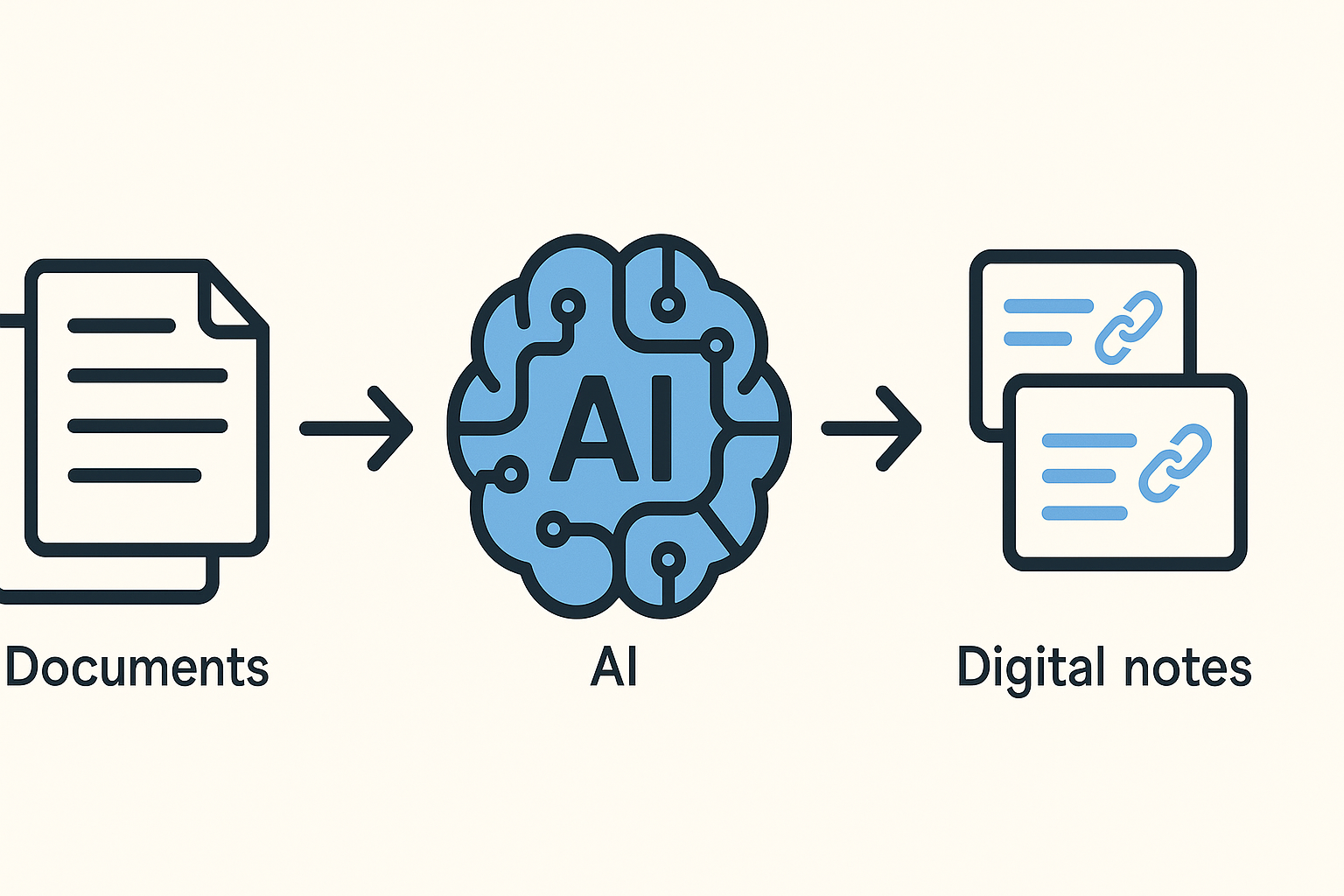

では、具体的にどんなワークフローを考えているのか? 現在、私が「これは面白いかもしれない!」と実験中のプロセスは、以下の3ステップです。

- とにかく全部、Googleドキュメントへ放り込む!

- NotebookLMと「対話」して情報をこねる (プロセス)

- 「思考の結晶」をScrapboxへ記録・リンク (アウトプット&リンク)

とにかく全部、Googleドキュメントへ放り込む! (インプット)

まず、日々のメモ、ふと思いついたアイデアの断片、読書メモ、参考になりそうなWeb記事の抜粋など、あらゆる「情報のかけら」を、分類を考えずに一つの(あるいは複数のでも良いですが)Googleドキュメントに「殴り書き」で放り込んでいきます。まさにデジタルな走り書きメモ帳ですね。ここでは整理整頓は一切考えません。スピード重視で記録に残すのが目的です。

NotebookLMと「対話」して情報をこねる (プロセス)

次に、情報が溜まったGoogleドキュメントをNotebookLMにソースとして読み込ませます。ここからがAIの出番。

自分でドキュメント内を検索したり読み返したりする代わりに、NotebookLMに対して質問を投げかけます。「あのプロジェクトに関するメモ、要約してくれる?」「〇〇と△△のアイデアの関連性は?」「この資料から重要なポイントを抜き出して」といった具合です。

NotebookLMは、読み込ませたドキュメントの内容に基づいて回答を生成してくれるので、まるで自分のメモと対話しているような感覚で、情報の整理、要約、関連付け、壁打ちなどが可能になります。ここでAIに情報を「こねてもらう」わけですね。

「思考の結晶」をScrapboxへ記録・リンク (アウトプット&リンク)

そして最後のステップ。NotebookLMとの「対話」を通じて得られた、

- まとまった考え

- 新しい発見や洞察

- 重要な結論や要約

- 次に繋がる問い

といった、いわば「思考の結晶」とも言える、構造化・精製された情報を、Scrapboxに新しい独立したページ(メモ)として記録していきます。

ポイントは、Googleドキュメントの生情報をそのままScrapboxに入れるのではない、という点です。AIとの対話を経て生まれた「まとまった情報」をScrapboxに入れる。Scrapboxの得意技であるリンク機能 [ ] を使って、これらの「思考の結晶」同士を繋ぎ合わせていくのです。

ヒントはZettelkasten(ツェッテルカステン)にあり

さて、この「Google Docs → NotebookLM → Scrapbox」という3ステップ。なぜこれが良いと考えたのか? 実はこれはただの思いつきというわけではなくて、Zettelkasten(ツェッテルカステン)と呼ばれる知識管理術に大きなヒントを得ているんです。

これはドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが生み出したと言われる方法です。簡単に言うと、一つ一つのアイデアや情報を別々の小さなカードに書き、関連するカード同士を番号などで繋げていくというもの。まさに「紙とペン時代のScrapbox」のようなシステムで、ルーマンはこの方法で膨大な知識を管理し、多くの成果を上げたと言われています。

このZettelkastenの考え方と、今回のデジタルツールを使ったワークフローを重ねてみると、それぞれのツールの役割が見えてきます。

- Google Docs(まずは何でもメモ)

- Zettelkastenでいう「とりあえず書き留めるメモ(走り書きメモ)」や「本などから抜き出したメモ(文献メモ)」にあたります。あらゆる情報の入り口としてまずはここに集約します。

- NotebookLM(AIと一緒に考える)

- これは集めたメモカードを見返したり、組み合わせたりして新しい繋がりや洞察を得る「思考プロセス」そのもの。AIを「思考の壁打ち相手」として活用し、情報の整理・要約・関連付けを手伝ってもらう。

- Scrapbox(大事なことだけ記録・繋げる)

- Zettelkastenで最終的に知識体系の核となる「永久保存メモ」のような位置づけです。AIとの対話を経て「これだ!」と思えた考え、まとまった結論、重要な洞察といった「思考の結晶」だけをScrapboxに記録し、それらをリンクで繋いでいく。

このワークフローの最大のメリットはScrapboxが「ごちゃ混ぜのメモ置き場」になるのを防げることです。Scrapboxには「考え抜かれたアイデアの断片」だけが集まり、それらが繋がっていく。これにより質の高い「あなただけの知識ネットワーク」が自然と構築され後から価値ある情報を見つけ出したり、さらに新しいアイデアを生み出したりしやすくなる、と考えています。

このワークフローで 期待されるメリット

さて、この「G Docs → NotebookLM → Scrapbox」という連携フロー。実際に運用したら、どんな良いことがあると所長は期待しているのか? そのメリットについてもお話しさせてください。

私がこの方法に可能性を感じているのは、主に以下の点です。

「探す」時間の削減とAIによる補助

膨大なメモの中から「あれどこだっけ?」と手動で探す時間を大幅に減らせる可能性があります。NotebookLMに「〇〇についてまとめて」と聞けば、関連情報をAIが見つけてきてくれる。これは大きな時短ですよね。さらには自分では気づかなかったメモ同士の繋がりを提示してくれるかもしれませんし。

Scrapboxを「思考の結晶」の保管庫にできる

何でもかんでもScrapboxに入れるのではなく、AIとの対話を経て「これは!」と思えた、練り上げられたアイデアや結論だけを保管していく。これによりScrapbox内がノイズの少ない質の高い情報で満たされ、後で見返した時の価値が格段に上がると考えています。

より深い「知的生産」への繋がり

Scrapboxには「思考の結晶」が集まり、それらがリンクで繋がっていく。これは単なるメモの整理を超えて、新しい概念を生み出したり、体系的な知識を構築したりするための強力な土台になる可能性があります。まさに「質の高い知的生産」への道筋が見えてくるのではと期待しています。

「書く」ハードルの低下

NotebookLMとの対話で生まれた「まとまった考え」を元にScrapboxに書くので、ゼロから文章を考えるよりも記事やアイデアを形にするハードルが下がるかもしれません。(これは最初の記事のAI活用術とも繋がります)

もちろんこれはまだ私の頭の中での構想や、一部試している段階なので、実際にどこまで効果があるかは、これからの「実験」で確かめていく必要がありますが、大きな可能性を感じています!

まとめ:所長の新たな実験と、皆さんの「面倒くさい」募集!

さて、今回は『生産性アップ研究所』として「Google Docs → NotebookLM → Scrapbox」という新しい情報整理・活用ワークフローのアイデアを提案してみました。

- インプット: まず全ての情報をGoogle Docsに集約。

- プロセス: NotebookLMとの「対話」で情報を整理・結合・思考。

- アウトプット: 「思考の結晶」だけをScrapboxに記録し、リンクで繋げる。

この方法でScrapboxをより質の高い「知識ネットワーク」として育てられるのでは? というのが所長の仮説です。

正直に言うとこれはまだ私自身も「思いつき」に近く、本格的に運用して効果を検証している最中です。 まさに「研究所」の実験テーマの一つですね。

これから実際にこのワークフローを試してみて

- 本当に効率は上がるのか?

- どんなメリット・デメリットがあるのか?

- もっと良いやり方はないか?

といったことを検証し、その結果や気づきは、またこのブログで実験レポートとして共有していきたいと考えています!

そしてぜひ読者の皆さんにもご意見を聞かせてほしいんです!

このワークフロー、どう思いましたか? 「面白そう!」「いや、もっとこうしたら?」など、感想を教えてください。

この『生産性アップ研究所 ”チテキテクト・ラボ”』が、皆さんと一緒に試行錯誤しながら、仕事や日常をちょっと良くしていく、そんな場所にしていけたら最高です。